目次

古代ローマ時代にはユピテル(ゼウス)、ユノ(ヘラ)、ミネルヴァ(アテナ)の三神の神殿が置かれていたカンピドーリオ広場から、カピトリーニ美術館、トラヤヌスの記念柱、フォーリ・インペリアーリ、フォロ・ロマーノ、パラティーノの丘、コンスタンティヌスの凱旋門、そして最後にコロッセオへと向かいます。歩いて、約32分の散歩コースですが、カピトリーニ美術館には素晴らしい作品がたくさんありますので、人によっては半日、いや丸一日必要かもしれません。

▼ 続き1.カンピドーリオ広場 Piazza del Campidoglio

カンピドーリオ広場のすく傍にあり、ひときわ目を引く建物が、1861年にイタリアを統一したヴィットリオ・エマヌエーレ2世記念堂です。記念堂に登り、正面にヴェネチア広場を撮影したのが右の写真です。とても見晴らしがいいので、是非登ってみてください。

この記念堂を下りて左に行くと、カンピドーリオ広場に向かう階段があります。

ミケランジェロのデザインによるカンピドーリオ広場に向かう大きな階段です。階段を登った位置にある左右の巨像は、ふたご座となったカストルとポルクスの双子神です。カストルとボルクスはユピテル(ゼウス)とスパルタの王妃レダの子供です。二人がふたご座になるまでには物語がありますが、ふたご座の私には微妙でした。

左の写真がカンピドーリオ広場と市庁舎の建物です。こちらもミケランジェロによるものです。右の写真が広場中央に置かれたマルクス・アウレリウスの騎馬像です。

▼ 続き2.カピトリーニ美術館 Musei Capitolini e Pinacoteca

カンピドーリオ広場から市庁舎に向かって右側の建物からカピトリーニ美術館に入館します。

(1)コンセルヴァトーリ宮博物館 Museo del Palazzo Conservatori

入館すると直ぐに飛び込む中庭に置かれたコンスタンティヌスの巨大な頭部(2.4m)と手です。フォロ・ロマーノのマクセンティウスのバジリカ(マクセンティウスが建設を始めてコンスタンティヌスが完成させた)で発見されたものです。

▼ 続き第8室

「トゲを抜く少年 Spinario」ブロンズ 高さ73cm

第9室

「カピトリーノの雌狼 Lupa Capitorina」高さ75cm

ローマ建国の伝承のロムルスとレムスに乳を与える母狼です。

軍神マルスが眠っているアルバロンガの王の娘を妊娠させます。娘は処女のまま神に仕える巫女だったので、娘は捕らえられ生まれた双子のロムルスとレムスはテヴェレ河に流されたのです。それを見つけた母狼が彼らを育てる伝承です。

第10室

「メドゥーサ Medusa」

ベルニーニ作のメドゥーサです。

メドゥーサは「一目見た者を石にする」という怪物で有名です。ゴルゴンの三姉妹の末っ子で、美しい女性でした。その美しい髪を自慢し、ミネルヴァ(アテナ)神と競ってしまったために、髪を蛇の姿に変えられてしまったのです。

次に、コンセルヴァトーリ宮博物館の中央に位置するマルクス・アウレリウス帝のエセドラです。

「マルクス・アウレリウス帝の騎馬像 Statue Equestre di Marco Aurelio」

カンピドーリオ広場にあった騎馬像のオリジナルです。

マルクス・アウレリウス帝(在位:161~180)はネルヴァから始まるローマが最も繁栄した5賢帝の時代の最後の皇帝です。当時の流行のカールヘアで髭をたくわえています。

ローマ皇帝のブロンズ像は、キリスト教時代にほとんど溶かされてしまいましたが、この像は、キリスト教を公認したコンスタンティヌス帝と間違われていたため、奇跡的に残りました。

「馬に噛みつくライオン Leone che azzanna il cavallo」

ライオンが噛みついている横腹が生々しく、痛そうだと思い撮ったものです。

「ブロンズのコンスタンティヌスの頭部 Testa Bronzea di Constantino」

コンスタンティヌス帝(在位:306~337)は、306年に父であるローマ帝国西方の正帝コンスタンティウスが亡くなると、ローマ帝国西方の副帝につきますが、312年マクセンティウスをミルウィウス橋の戦いで破り西方の正帝となり、そして、324年に東方の正帝リキニウスを破り、唯一皇帝となります。

▼ 続き「ヘラクレスのブロンズ像 Statua di Ercole in bronzo dorato」

ヘラクレスはユピテル(ゼウス)とアルクメネ(ペルセウスのひ孫)の子供です。ちなみに、ペルセウスはユピテルの子供です。

ヴァチカン博物館の「ヘラクレス Eracle」と似ていますが、こん棒の使い方、ネメアの獅子の皮がないなど、少し違っています。

第21室

「ヘラクレスに扮したコモドゥス Busto di Commodo come Ercole」

哲人皇帝と呼ばれたマルクス・アウレリウス帝の息子のコモドゥス帝(在位:180~192)です。ライオンの皮を被り、左手にはりんご、右手にはこん棒を持ちヘラクレスに扮しています。りんごはヘラクレスの「12の功業」の神話の一つのヘスペリデスのりんごです。

▼ 続き「エスクリーナのヴィーナス Statua di Venere Esquilina」

モデルはクレオパトラとも言われています。クレオパトラはカエサルの愛人として紀元前47年~44年の間ローマに滞在します。

ローマでのクレオパトラのファッションリーダーとしての影響は大きかったようです。クレオパトラは人前に出るたびに髪型を変えたので、それを真似して、髪型にこだわるローマの女性が増えたとのことです。彼女は、ローマ社交界のトップスターだったのでしょうね。

確かに、他のアフロディーテ像とは髪型、体型が違い、Venereと書いてなければ、アフロディーテだとは気がつかなかったかもしれません。

(2)カピトリーナ絵画館 Pinacoteca Capitolina

3階(Piano 2)には、16~18世紀の絵画が展示されています。

第26室

「エウロパの略奪 Rattp d’Europa ヴェロネーゼ作」

エウロパはヨーロッパの名前の起源です。

フェニキアの王女エウロパに一目惚れしたユピテル(ゼウス)は白い牡牛に化け、彼女に近づきます。そして、彼女を牡牛の背中に乗せ連れ去り、クレタ島にたどり着きます。そこで、彼女はユピテルの子供を3人産みますが、その一人がクレタ王ミノスです。

「キリストの洗礼 Battesimo di Gesu ティツィアーノ・ヴェチェッリオ作」

ヨルダン川で洗礼を授けていたヨハネの前に、洗礼を受けるためにキリストが現れます。ヨハネがキリストに洗礼を授けると天が開き精霊が舞い降りてきて「これは私が愛する子、私の心に適う者」という声が天から響き渡った。という聖書のお話です。

真ん中がキリスト、左が聖ヨハネ、右上が精霊達です。

第27室

「聖セバスティアヌス San Sebastiano」

伝えられるところによると、セバスティアヌスはディオクレティアヌス帝(在位:284~305)の親衛隊長でした。自分の腹心にキリスト教徒がいたことがわかり、ディオクレティアヌス帝はセバスティアヌスを処刑します。無数の矢が放たれます。しかし、彼は矢が当たっても死ななかったのです。最終的には殉教することになるのですが、このことはキリスト教の「奇跡」の1エピソードとなりました。

第28室

「埋葬され天に昇る聖ペテロニラ Seppellimento di Santa Petronilla グエルチーノ作」

下の部分で埋葬された聖ペテロニラが上で昇天し、キリストらしき人に迎えられています。

聖ペトロニラは聖ペテロの娘ともいわれていますが、殉教したペテロニラではないかと思われています。

第30室

「女占い師 La Buona Ventura カラヴァッジョ作」

この作品はカラヴァッジョの1595年の作品です。

テーマは、手相を見る振りして、ジプシーの女性は男性の指輪を狙っています。

ルーブル美術館にこの続きの絵があるとのことです。その後どうなったのでしょうか

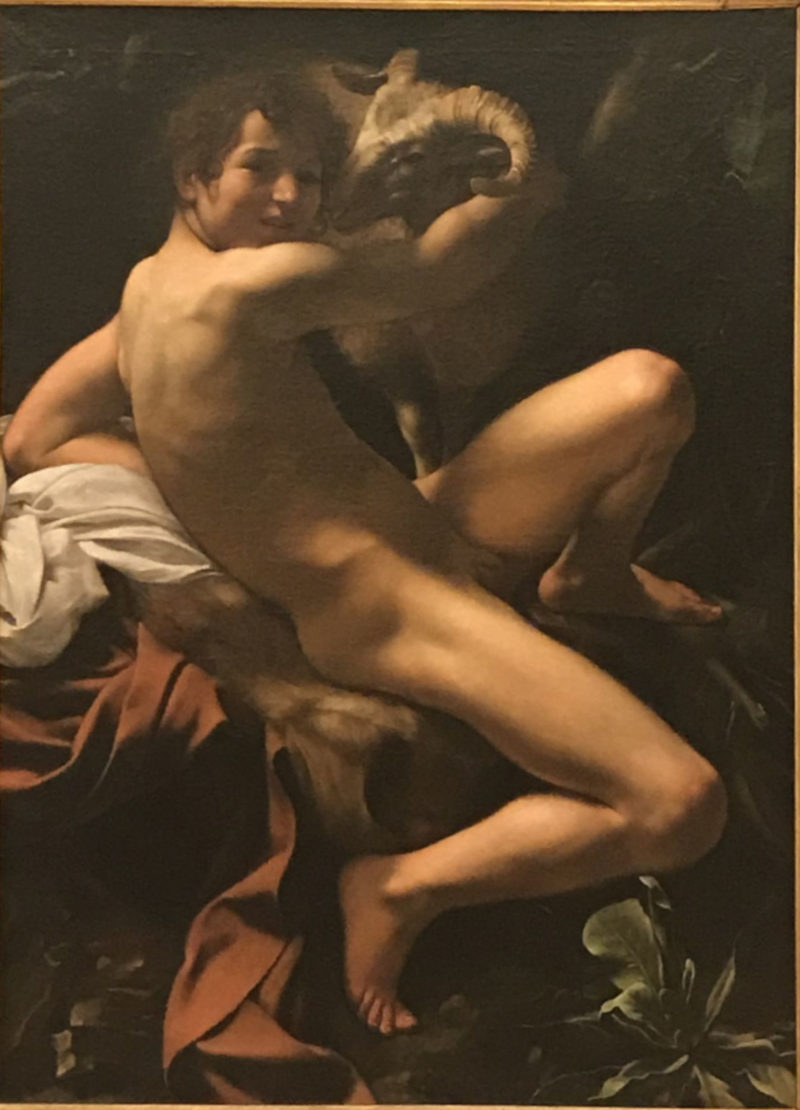

「洗礼者ヨハネ San Giovanni Battista カラヴァッジョ作」

洗礼者ヨハネは、キリストに洗礼した聖人です。さて、カラヴァッジョは何を表したかったのでしょうか?ちょっと変わったお兄ちゃんにしか見えません。

ちなみに、キリストの母マリアとヨハネの母エリザベトは従妹だそうです。受胎告知のガブリエルが、エリザベトの夫の前に現れ、「エリザベトは男の子を生むだろう。その名をヨハネとつけよ」と告知されました。天使に好かれる一族だったのでしょうか?

カラヴァッジョが、この絵で何を表したかったのかは、勉強不足です。

答えを見つけました。ウフィツィ美術館の「イサクの犠牲」の続編という学説です。身代わりになる羊を抱いて笑うイサク(ヘブライ語で神は笑う)ではという学説で、イサクの救済としての、イエスの復活を暗示し、救われた少年は、身代わりとした死すべき羊、つまりイエスを抱きしめているのです。

第32室

「ダビデ David ジョバンニ・フランチェスコ・ロマネッリ作」

ダビデは、イスラエルの王です。初代イスラエル王サウルの娘ミカルと結婚し、サウルの息子が亡くなった後、イスラエル王となります。

左の絵は、イスラエルと敵対するペリシテ人との戦いに参加したダビデが、3mを超えるペリシテ人ゴリアテを倒した様子を表したものです。

第32室

「サビーニの女たちの掠奪 Ratto delle Sabine ピエトロ・ダ・コルトーナ作」

この絵は、女性の少なかったローマ人が近くに住んでいたサビーニ人の未婚の女性を掠奪して妻にするというお話(歴史)を描いたものです。サビーニ人も黙っておらず、ローマに攻め入りますが、ローマ人の妻となった彼女たちが中に入り、事なきを得たそうです。

▼ 続き「ポリュクセネの犠牲 Sacrificio di Polissena ピエトロ・ダ・コルトーナ作」

ユノ(ヘラ)、ミネルヴァ(アテナ)、アフロディーテの女神の競争心を端に始まったトロイ戦争の最終結末の一幕です。

トロイの王女ポリュクセネはアキレスの墓の前で生贄にされるのです。

(3)タプラリウム Tabularium

タプラリウムは、コンセルヴァートリ宮から新宮の間の連絡通路です。もともとは紀元前78年に造られた公文書館で、この上に市庁舎が立っています。ここから、フォロ・ロマーノを一望することができます。写真は、フォロ・ロマーノの中央部を見渡したものです。

ライトアップされたセヴェルス(在位:193~211年)の凱旋門です。パルティアとの戦争の勝利を記念して203年に建設されました。

(4)新宮 Palazzo Nuovo

1階(Piano 0) 第41室Courtyard

「マルフォーリオ Marforio」

中庭のど真ん中にひと際目立つ彫像です。「物言う像」で、法王庁に対する告発文が貼られたそうです。

ギリシア彫刻の伝統的な横たわったポーズの川の神の彫像です。

1階(Piano 0) 第43室Atrium

「ミネルヴァ Marforio」

知恵の神ミネルヴァ(アテナ)です。ミネルヴァは、ユピテル(ゼウス)、ユノー(ヘラ)と共にカピトリヌスの三柱神の一人で、頭痛に悩まされているゼウスの頭をヘパイトスが割ったところ生まれたという女神です。

2階(Piano 1) 第45室

「鳩のモザイク Mosaico delle Colombe」

ハドリアヌス帝(在位:117年~138年)の別荘(ヴィッラ・アドリアーナ)を飾ったものです。

2階(Piano 1) 第47室

「カピトリーノのビーナス Venere Capitolina」

プラクシテレスのクニドスのアフロディーテに由来する「恥じらいのヴィーナス」です。

高さ193cm

2階(Piano 1) 第50室

「ケンタウロス Centauri」

ハドリアヌス帝(在位:117年~138年)に作られたものです。

2階(Piano 1) 第53室

「瀕死のガリア人 Galata Morente」

紀元前220年頃のペルガモン彫刻の模刻です。

ペルガモンは、ギリシャ世界を脅かしていたガラティア人を前3世紀に撃退しました。彼らはこの戦勝を記念し、何体ものブロンズ像を神殿に奉納しました。これはその中の一つだったと考えられています。

戦争に負けて、死にかかたガラティア人でしょうか?

高さ73cm

3.トラヤヌスの記念注 Colonna Triana

カンピドーリオ広場を来た階段とは逆の市庁舎の左側に、下り坂の道があります。フォロ・ロマーノの遺跡を眺めながらその道を下ってゆくと、フォリ・インペリアーリ通りにぶつかります。この通りを渡る前の右手には、カエサルのフォロ、通りを渡って見えるのがトラヤヌスのフォロ、そして、その左手にトラヤヌスの記念柱があります。

トラヤヌス帝(在位:98年~117年)のダキア遠征勝利を記念して建てられ、勝利の顛末を200mを超える長さの浮き彫りで年代記風にあらわしたものです。ギリシア美術の技術がすべて活用され、至高ともいうべき戦況報告となっていて、戦争に行かなかった人にもわかりやすいように細部を正確に表現することが重視されています。

ちなみに、柱の上の像は、中世にトラヤヌス帝から聖ピエトロの像に置き換えられたそうです。(柱の中はらせん状の階段になっており、上に上がれる構造になっているそうです。)

4.フォーリ・インペリアーリ Fori Imperiali

フォロは公共広場の意味で、当時の人々の活動の中心となった場所です。Foriは男性名詞Foroの複数形です。フォロ・ロマーノが手狭になったので、カエサルが紀元前54~46年にかけて造ったのが始まりです。

(1)カエサルのフォロ Foro di Caesare

カエサルのフォロのイメージ図です。 左下の写真が左図の真ん中より右側の部分です。右下の写真は左図の右端にある「母なるヴィーナスの神殿 Tempio di Venere Genitrice」です。

75m X 160mの列柱に囲まれた広場で、中央にはカエサルの騎馬像があったそうです。

(2)トラヤヌスのフォロと市場 Foro Triano e Mercati di Triano

5賢帝の2番目の皇帝トラヤヌス帝(在位:98~117年)のフォロと市場のイメージ図です。方形のフォロとその上方にある半円形の市場です。185m X 300mの広さがありました。中央にはトラヤヌス帝の像があったそうです。

トラヤヌスのフォロの右側がアウグストゥスのフォロです。

(3)アウグストゥスのフォロ Foro di Augusto

アウグストゥス帝(在位:B.C. 27~A.D. 14年)はカエサルの甥で養子です。そして初代のローマ皇帝です。

(4)ネルヴァのフォロ Foro di Nerva

アウグストゥスのフォロの隣のネルヴァのフォロです。ネルヴァ帝(在位:96~98)は5賢帝の最初の皇帝です。120m X 45mの広場です。ミネルヴァ神殿 Tempio di Minervaが1606年まで残っていたそうです。しかし、法王ポウル5世(1605-1621)が完全に破壊し他の建設資材として使ったそうです。

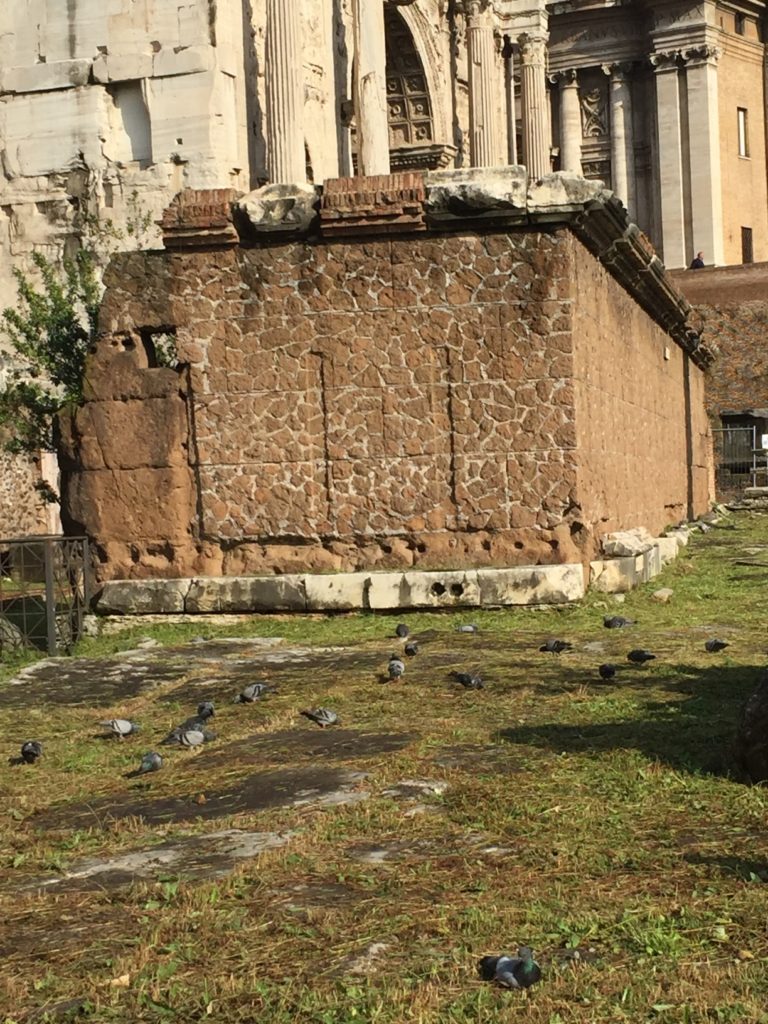

フォロ・ロマーノ Foro Romano

左が「エミリアのバジリカ Basilica Emilia」で、紀元前179年に建設され集会や商業活動に使用されました。

右が「クーリア Curia」で、元老院が決定をくだす場所です。ディオクレティアヌス時代の遺跡をもとに最近復元されたものです。

左が「ニジェール・ラピス Niger Lapis」で、最古の遺跡です。地下には祭壇、円柱と石碑が残っているそうです。

右が高さ21mの「セヴェルスの凱旋門 Arco di Settimo Severo」です。

左が「ユリウスのバジリカ Basilica Giulia」です。長さ82m、幅18mのホールに、4つの裁判所が置かれていました。

右が「演壇ロストリ Rostri」です。演説者ここで市民に向かって熱弁を振るいました。

左が「フォカスの記念柱 Colonna di Foca」です。13.5mの柱の上には東ローマ帝国皇帝フォカス帝(在位:602~610)の像が置かれていました。ローマ帝国の建造物としては最後のものらしいです。

右は「ラクス・クルティウス Lacus Curtius」という伝説の淵です。ローマが窮地に立ったとき、ここに深い淵ができ、英雄クルティウスが淵に身を投げてローマを救ったそうです。

左が「カストルとボルクスの神殿 Tempio di Castore e Polluce」です。カストルとボルクスは双子神です。紀元前499年のラテン民族との戦い「レギルス湖畔の戦い」でローマ軍を助けた双子神にささげたものです。

右が「カストルとボルクスの神殿 Tempio di Castore e Polluce」と「ヴェスタの神殿」です。

左が「ヴェスタの神殿 Tempio di Vesta」です。炉とかまどの女神ヴェスタにささげられました。神殿には4人(6人)の巫女が「聖なる火」を守っていました。巫女の任期は30年で、その間に純潔を汚すと、ローマに災いをもたらすとして生き埋めにされたそうです。神殿は20本のコリント式の柱で円形に1列に囲まれ、中には聖火だけがともされていたそうです。

右は「ヴェスタの巫女の家 Casa delle Vestali」の中庭です。庭の周りには、巫女の像が飾られています。

左はアントニヌス・ピウス帝(在位:138~161)が亡くなった妻のために建てた「アントニヌスとファウスティーナの神殿 Tempio di Antomino e Faustine」です。後に皇帝自身もここに祀られました。コリント式の6本の柱で飾られた前柱廊式の神殿です。柱の高さは17mもあります。11世紀には神殿を利用して教会が建てられました。

右はマクセンティウス帝(在位:306~312)が若くして死んだ息子ロムルスのために建てた「ロムルスの神殿 Tempio fi Romolo」です。312年マクセンティウス帝がコンスタンティヌス帝にミルヴィオ橋の戦いで敗れたため未完に終わっているそうです。

左は6000㎡にもおよぶ巨大な「マクセンティウスのバジリカ Basilica di Massenzio」です。306年マクセンスティウス帝(在位:306~312)が建て始め、コンスタンティヌス帝(在位:306~337)が完成させました。大理石や青銅の屋根が乗り、内部も色大理石で装飾されていたそうです。こちらにあったコンスタンティヌスの巨像の一部がコンセルヴァトーリ宮博物館に有ります。

右は「ティトゥスの凱旋門 Arco di Tito」です。81年にヴェスパシアヌス帝(在位:69~79)とティトゥス帝(在位:79~81)のエルサレムでの戦勝(70年)を記念して造られました。

6.パラティーノの丘

ティトゥスの凱旋門に向かって右に坂を上るとパラティーノの丘に着きます。

パラティーノの丘は、貴族や有力な家柄の良い人々の住む住宅地です。帝政期には皇帝たちもここに邸宅をかまえました。

上の写真は、パラティーノの丘の様子です。

左の写真もパラティーノの丘の様子です。

右は「リヴィアの家 Casa di Livia」です。私は事前チェック不足でチケットを入手していなかったため入れませんでした。次回は必ず訪問しようと考えています。

左は丘からの眺めです。遠くに見えるのはヴィットリオ・エマヌエーレ2世記念堂です。

右も丘からの眺めです。サン・ピエトロ大聖堂のクーポラが見えます。

丘からの眺望は素晴らしいものです。

7.コンスタンティヌスの凱旋門 Arco di Constantino

312年10月、コンスタンティヌス帝(在位:306~337)がマクセンティウス帝(在位:306~312)を「ミルヴィオ橋の戦い」で破り、ローマに入場しました。ローマの元老院が戦勝記念としてコンスタンティヌス帝に贈ったのがこの凱旋門です。この凱旋門はコンスタンティヌス時代のものですが、トラヤヌス帝、ハドリアヌス帝等の時代の装飾品も再利用されて造られています。

また、この凱旋門は1960年のローマオリンピックのゴールとして使われました。

8.コロッセオ Colosseo

コロッセオ(コロッセウム)はヴェスパシアヌス帝(在位:69~79)の命で72年に建設が始まりティトゥス帝(在位:79~81)の時代に完成しました。

直径188m・短径156m・周囲527m・高さ57m・5万人収容という巨大な建築物です。全体として実用本位に造られていて、アーチを連ねた上中下の3層が、内部の広大な観客席を支えています。アーチの前面は、1階にはドーリア式、2階にはイオニア式、3階・4階はコリント式の柱と、ギリシア神殿の三つの様式が使われています。

右の写真は、床がなくなったために地下がむき出しになっていて地下の様子がわかります。地下の両サイドには動物の織が置かれ、ウインチで戦いの場まで引き上げられたそうです。

▼ 続き

コロッセオ(コロッセウム)はコロッシアムの語源ですが、コロッセオのそばにネロ帝(在位 54~ 68)の巨像(コロッスス)が有ったため、コロッセオと呼ばれるようになったそうです。ネロの巨像も溶かされたのでしょうか?

出展:

「ローマ人の物語 I ローマは一日にした成らず 塩野七生氏著 新潮社」

「ローマ人の物語 IX 賢帝の世紀 塩野七生氏著 新潮社」

「ローマ人の物語 XI 終わりの始まり 塩野七生氏著 新潮社」

「ビジュアル図解聖書と名画」中村明子氏著 西東社

「西洋美術史入門」池上英洋氏著 筑摩書房

「美術の物語 エルンスト・H・コンブリッヂ氏 河出書房新社」

「世界の彫刻1000の偉業 ジョセフ・マンカ氏他 二玄社」

「古代ギリシャの美 芳賀京子氏 日本経済新聞」

コメントを投稿するにはログインしてください。