目次

1.ヴァチカン博物館(Musei Vaticani)へ

ヴァチカン博物館へは、地下鉄で行けばOttaviano駅が最寄り駅です。バスを使うこともできます。今は、Google map を使えば、どのバスまたは地下鉄に乗ればいいかわかりますので、とても便利です。

セキュリティーチェックの後、予約したオーディオ・ガイドを受領して進むと案内板が現れます。多くの人がシスティーナ礼拝堂は外さないと思いますが、システィーナ礼拝堂は案内板の左側一番上の「Cappella Sistina」です。「a cappella 礼拝堂で」が、「アカペラ」として日本語になっています。ツアーの方達はシスティーナ礼拝堂から抜けて、サンピエトロ大聖堂に入ることになるでしょう。

以降、左下の「Museo Gregoriano Egizio エジプト美術館」→「Bracco Nuovo 新回廊」→「Museo Pio-Clementino ピオ・クレメンティーノ美術館」→「Stanza di Raffaello ラファエロの間」→右上の「Pinacoteca 美術館」と進みます。システィーナ礼拝堂は写真撮影禁止ですので、システィーナ礼拝堂のURLをご覧ください。

2.エジプト美術館 Museo Gregoriano Egizio

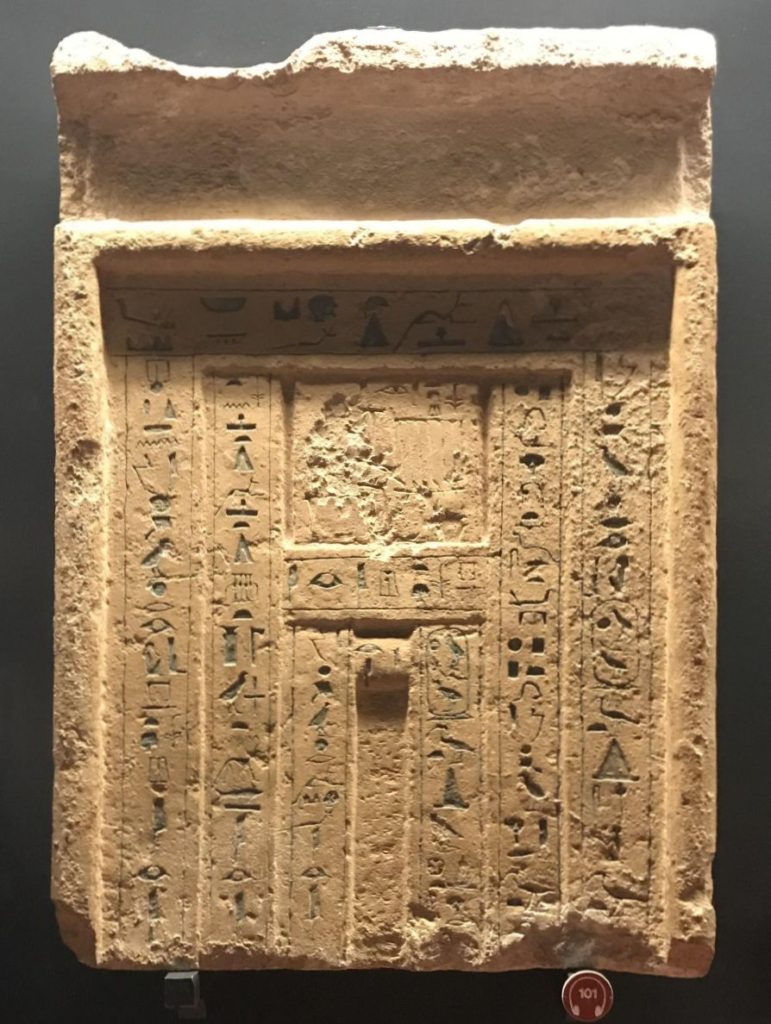

「Iryの偽扉の石碑 Stele a falsa-porta di Iri」

B.C. 2230~2180??のものです。

Iryは、クフ王(在位B.C. 2589~2566)の司祭で、ギザのピラミッド建設の最高責任者だそうです。

偽扉は、神と死者の魂が現生と死の世界の間の通り道で、家族がこの扉の前にお供え物をしたそうです。

サイズ:H 92 cm; W 64 cm; D 17 cm

素材:石灰岩 Limestone

「Naoforo Vaticano」

「Udjahorresnet」というエジプトの高官(医師、国王の軍隊の指揮官、財政官)がオシリス神の神殿を持っているイメージを彫ったものです。彼は第26王朝の終わりから、アケメネス朝ペルシアに征服(B.C.525 カンピセスの戦い)された第27王朝の初めに生きた人です。

彼のローブに書かれた碑文によると、彼はアケメネス朝の王についてエジプトの伝統に敬意を払っているとしており、強いアンチペルシア主義に影響を受けたギリシア由来の情報と異なったものです。

この像の正確な起源は不明ですが、ナイル川三角州の都市サイスで発見されたものです。

年代:ダレイオス1世治世(521-486 B.C.)

サイズ:H58 cm; W12.5 cm;D27.5 cm

素材:玄武岩Basalto

「アヌビス像 Statue del dio Anubi」

B.C. 1~2世紀の作品です。アヌビスは犬またはジャッカルの頭部を持つミイラ作りのエジプトの神です。

エジプトがプトレマイオス朝に併合され、エジプト神話とギリシア美術に融合が起こり、この像もアヌビス神がギリシアの神ヘルメスと融合したものと言われています。

ヘルメスはユピテル(ジュピター)の子供で、多才な神だったので、融合しやすかったのでしょうね。

年代:A.D. 1~2世紀

サイズ:H155 cm; W50 cm; D28 cm

素材:白色島大理石Marmo pario

「メンチュヘテプ2世の頭部の彫刻 Testa del faraone Mentuhotep II」

メンチュヘテプ2世(在位:BC2061-2010)はテーベの第11王朝の王で、上エジプトの第10王朝をB.C.2022頃に征服してエジプトを統一しました。

Tebe Ovest

年代:(B.C. 2010-1998)

サイズ:H 60 cm; W 19 cm; D 44 cm

素材:砂岩 Arenaria dipinta

「プトレマイオス2世 Tolomeo II」

プトレマイオス朝のファラオ(在位:B.C. 285-246)で、プトレマイオス王朝時代最大の繁栄を築き、文化面でも多くの学者を招きアレクサンドリア文学の黄金時代を築きました。

家庭的には、最初はトラキア王の娘アルシノエ1世と結婚しますが、トラキア王に嫁いでいた実姉アルシノエ2世が出戻ると、アルシノエ1世を追放して(アルシノエ2世の謀略)アルシノエ2世と結婚します。(名前変えなかったのかなあ?)

年代:B.C. 3世紀 サイズ:H276 cm; W43 cm; D96 cm

素材:(赤)花こう岩 Red granite

「ラムセス2世の母トゥイアの巨像 Statua della regina Tuia」

ラムセス2世の母トゥイアの彫像で、カリグラ帝の時にローマに運ばれたものです。

第19王朝のラムセス2世(在位:B.C.1290~1224、または B.C. 1279~1212)は、一部のキリスト教会史では「出モーゼ」の時の王とされているようです。その、母トゥイアは女神官の称号を持ち大きな権力を持っていました。

年代:ラムセス2世時代

サイズ:H 227 cm; W 56 cm; D 85 cm

素材:花こう岩 Granito

3.新回廊 Bracco Nuovo

「プリマ・ポルタのアウグストゥス帝 Augusto di Prima Porta」

アウグストゥスはカエサルの養子で初代ローマ皇帝(在位:B.C.27~A.D.14)です。

神々と同じく裸足であることから、帝が神格化された死後のコピーで、彼の死後妻のリヴィアが作らせたものと考えられています。1863年にリヴィアのヴィッラで発見されました。

これは、兵士に向かって話す像で、右手を上げ、人差し指で上を指すのは古代ローマの遠くの人に対してする挨拶だそうです。

また、鎧には細かな浮彫装飾が施されていますが、帝の功績を称える意味を持っています。

「ナイル川の大きな彫刻 La colossale statua del Nilo」

「ブロンズの一対の孔雀像」です。ハドリアヌスの霊廟、現在のサンタンジェロ城を飾っていたものです。とてもリアリティの有る作品です。昔のローマ人の技術は素晴らしかったんですね。

一対の孔雀は向かい合って展示されていますが、間にあるもの(法王ピウス7世)が好みに合わなかったので、別々の写真にしました。(本物は、高さが合っています。)

「傷ついたアマゾンの兵士 Amazzone Ferita」

ギリシア神話のどのストーリーかわからないのですが、ユピテル(ゼウス)の妻ユノ(ヘラ)の嫉妬心からアマゾネスにヘラクレスを倒させようとした策略によって、逆にヘラクレスに負けてしまい、傷ついたアマゾンの兵士を彫刻にしたものなのかもしれません。

トロイ戦争と言い、ユノはお騒がせの女神みたいです。まあ、悪いのはユピテルだと思いますが。アルテンプス宮(ローマ国立博物館) Palazzo Altempsにユノの恐そうな彫刻を載せています。

4.ピオ・クレメンティーノ美術館 Museo Pio-Clementino

ビオ・クレメンティーノ美術館の内、先ずは、八角形の中庭 Cortile Ottagonoの周囲に配置された彫像を見てみます。

「ヴェルベデールのアポロ Apollo del Belvedere」

アポロ(アポロン)はユピテル(ゼウス)とラトナ(レト)の双子の子供(アルテミスとアポロ)の一人です。牧畜と予言の神、文芸の神、ローマ時代には太陽神でもありました。

この作品は、1489年に 法王ユリウス2世 の所領の農園で発見され、1508年にヴァチカンに移したものです。2世紀頃の作品で、アテネのアゴラに有ったギリシアの彫刻家レオカレスのブロンズ像(B.C. 330-320)の模刻です。アポロンの立つ姿に人体の理想の形が示されていています。また、人体の各部の特徴をできるだけ見えやすくする、という古代エジプトの図式が、かすかにみられるそうです。

この像はルネッサンス時代の芸術家の理想であり憧れであり、多くの芸術家が素描し、17世紀には、パリのジェラール・オードランがこの像の詳細な比率を示したことで、多くの画家たちがアポロのような美しいプロポーションの人間像を再現できるようになったそうです。

Divinità fluviale (Arno)

これは、ハドリアヌス帝時代にギリシア彫刻の伝統的な横たわったポーズの川の神の彫像です。

16世紀には、噴水の一部として展示されていて、ルネサンスの芸術家によって、印象的な髭の顔・壺の中のライオンの頭を含め多くの部分が修理されたようです。この二つの要素で、フィレンチェを流れるアルノ川と特定されています。しかし、長い間メソポタミアのRiver Tigersとして知られていたそうです。

「ラオコーン Laocoonte」

トロイのアポロン神殿の神官ラオコーンは、ギリシア軍が残していった木馬を市内に入れてはならないとトロイ人に警告をしました。トロイ打倒を計画するミネルヴァ(アテナ)とポセイドンは、それに腹を立て、二匹のウミヘビを送ったのです。蛇はまず二人の息子を襲い、助けようと武器を手に駆け寄ったラオコーンの体に巻きつきました。彼は生贄の牡牛のような叫びをあげて倒れ、身の毛もよだつような恐ろしい光景でした。(ウェルギリウスの「アエネイス」)

ヘルメス Hermes del Belvedere

ギリシア神話の神様ヘルメスです。ユピテル(ゼウス)とマイアの子供で、伝令の神様です。伝令の他、多才で多面的な性格を持っています。

この彫像は、ハドリアヌスの霊廟(サンタンジェロ城)に置かれ、死者を冥界に案内する役割を担っていたようです。死者を待つことが憂鬱そうに下を見つめ、旅行用のマントの一端を型にかけ、手に巻いている構図は、ギリシアの彫刻家プラクシテレスから影響を受けているそうです。

「ペルセウスの勝利 Perseo trionfante」

「アプロディーテ Venere Felice」

Venereはギリシア語Aphrodite、英語Venusのイタリア語です。色々問題を起こしてくれる神様です。

こちらも、クニドスのアフロディーテに由来する「恥じらいのヴィーナス」です。

Felicheは「幸福の、幸せな」という意味です。

「ベルヴェデーレのトルソ Torso del Belvedere」

次にミューズの間(Sala delle Muse)に進みます。

有名な胴体のみの彫像(Torso)があります。B.C. 1世紀の作品で、アテネの彫刻家アポロニウスのサインが彫られています。15世紀にローマで発見され1530年代にヴァチカンのコレクションとなりました。システィーナ礼拝堂のフレスコ画を書いたミケランジェロは、このトルソから着想を得たとのことです。

「ヘラクレス Eracle」

円形の間 Sala Rotondaに入って目を引くのがヘラクレスのブロンズ像です。1864年カンポ・デ・フィオーリ広場の真下で発見され、法王ピウス9世に献上されました。

ヘラクレスはユピテル(ゼウス)とアルクメネ(ペルセウスのひ孫)の子供です。ちなみに、ペルセウスはユピテルの子供です。

若きヘラクレスで、こん棒に寄りかかり、左手にはネメアの獅子の皮(ヘラクレスに課された12の功業の最初の功業)を腕にかけ、ヘスペリデスの黄金の林檎(11番目の功業で、ユノ(ヘラ)の果樹園から黄金の林檎を盗む)を持っています。

これは、B.C. 390-370頃のギリシア彫刻の影響を受け、1世紀末から3世紀に作成されたものと考えられています。

「聖ヘレナの石棺 Sarcofago di S. Elena」

最後の「ギリシア十字架の間 Sala a Croce Greca」です。

これは、313年のミラノ勅令でキリスト教を公認したとされるコンスタンティヌス大帝の母聖ヘレナの石棺です。ヘレナは335年頃亡くなり、ローマ郊外のTor Pignattaraの皇帝霊廟に埋葬されましたが、1777年にヴァチカンに運ばれました。

「コンスタンティアの石棺 Sarcofago di Costanza」

コンスタンティヌス大帝の娘コンスタンティアのために作られた石棺です。

彼女は354年に亡くなりNomentanaの霊廟に埋葬され、1467年~1471年の間にローマのサンマルコ広場に移され、1790年ヴァチカンに移送されました。

石棺は4面とも花冠とブドウのつるで装飾されています。

5.ラファエロの間 Stanza di Raffaello

法王ユリウス2世(1503 – 1513)が自分の居室にフレスコ画を書くように、ラファエロに依頼しました。部屋は「Sala di Constantono コンスタンティヌスの間」-「Stanza di Eliodoro ヘリオドロスの間」-「Stanza della Segnatura 署名の間」-「Stanza dell’Incendio di Borgo 火災の間」の4室からなります。

作品は、1508年から1524年にかけて、ラファエロとその弟子たちの手によって完成されました。

「コンスタンティスの間 Sala di Constantono」

「キリスト教の勝利 Trionfo della religione Cristiana」

木製の天井は、トマソ・ラウレティが1582年~1585年に完成させたものです。天井コーナーの下の壁にはコンスタンティヌスの4つのエピソードが描かれているそうです。(残念ながら2020年2月は修復中でした)

トマソ・ラウレティが描いた中心のパネルには異教徒の偶像破壊とキリストのイメージに置き換えるキリスト教の勝利が描かれています。

「ヘリオドロスの間 Stanza di Eliodoro」 1511年~1514年

「聖ペテロの救出 Liberazione di San Pietro」

「ヘリオドロスの間 Stanza di Eliodoro」

「法王レオとアッティラ王の対面 Incontro di Leone Magno con Attila」

「神殿から追放されるヘリオドロス Cacciata di Eliodoro dal Tempio」

シリアのセレウコス王によってエルサレム神殿の財宝を奪うために派遣されたヘリオドロスを神殿から追放する『マカバイ記』IIの第三章21節〜28節の物語を描いています。高僧オニアスの求めに応じ、神が 騎手と二人の若人を送ってヘリオドロスを追放しています。

「署名の間 Stanza della Segnatura」 1509年~1511年

「聖体の論議 Disputa del SS. Sacramento」

「アテネの学堂 Scuola di Atene」

▼ 続き「パルナッソス Parnaso」

ギリシア神話では、パルナッソス山はムーサが住み、詩神アポロが祀られている場所とさりています。中心に座り竪琴を弾いているアポロを9人のムーサが取り囲んでいます。その周りを古代及び当時(ホメロス、ダンテ、ペルトラルカ、サッフォーなど)の詩人が取り巻いています。多分、左のムーサ達の後ろにいる男性がダンテです。左下の名前を書いたロールペーパーを持っているのがギリシアの女流詩人サッフォーです。

6.美術館 Pinacoteca

「第2室 Sala II – Secoli XIII-XV」

「ジョットとその弟子たちの ステファネスキ祭壇画 Giotto di Bondone e aiuti, Trittico Stefaneschi」1315年~1320年作

この祭壇画は、枢機卿ジャコポ・カエタニ・デリ・ステファネスキが旧サン・ピエトロ大聖堂のために作らせたもので、司祭からも信者からも見えるように両面に描かれています。

表側は玉座のキリストと跪くステファネスキ枢機卿とエンジェル達が中央のパネルに、左側には聖ペトロの磔、右側には右側のパオロの殉教が描かれています。また、祭壇の下部には二人のエンジェルと12使徒に囲まれて玉座に座るマリアと子供が描かれています。

反対側は、玉座の聖ペトロと跪く法王セレスティン1世とステファネスキ枢機卿が中央のパネルに、聖ヤコブと聖パオロが左側に、聖ヨハネと聖アンドレが右側に描かれています。

「第8室 Sala VIII – Secolo XVI」

「ラファエロ 聖母戴冠 Raffaello Sanzio, Incoronazione della Vergine」1502-1504

聖母戴冠はペルジージャのセント・フランチェスコ・アル・プラトーのオッディ礼拝堂のために描かれました。1797年、この作品はナポレオンによってフランスに持ち去られますが、1815年取り戻すと法王ピウス7世(1800-1823)はヴァチカンのアートギャラリーに加えました。

左の写真は、作品の上の部分だけですが、キリストが聖母マリアに戴冠しています。

この絵は1502~1504のラファエロの若い頃の作品で、師のベルジーノのスタイルに似ているそうです。

「第8室 Sala VIII – Secolo XVI」

「ラファエロ フォーリニョの聖母 Raffaello Sanzio Madonna di Foligno 1511年作

この作品は、シスモンド・デ・コンティの依頼でローマの教会のために作成されました。その後、1565年フォーリニョの修道院のサンタンナ教会に移され、フランスに持ち去られ1816年にヴァチカンの美術館所蔵となりました。

ラファエロが自己の作風を確立した時期の作品で、優雅に調和が満ちた、ラファエロ独自の「人間性」の表現が見て取れます。

右側で、跪いてお祈りしているのがシスモンド・デ・コンティ、枢機卿の衣服を着ているのがヒエロニムスです。左側は、動物の毛皮を着た洗礼者ヨハネが天の情景を指し示しています。その前で跪くのが正フランシスで、彼の教会が画中に描かれているらしいです。

「キリストの変容 Raffaello Sanzio, The Transfiguration」

これは、ジュリオ・デ・メディチ枢機卿(後の法王クレメンティ7世)がナルボンヌのセント・ジュスト大聖堂のために二人の画家に依頼したものの一つです。ナルボンヌは1515年彼が司教になった街です。この変容はフランスに贈られることは免れました。

「マタイの福音書」の二つのエピソードを表しており、上は、預言者モーゼとエリヤに伴われ、タボル山の上に光に照らされたキリストを、下は、十二使徒と悪魔に取り憑かれた若者との出会いを、対照的に描いています。

これは、ラファエロの最後の作品で、16世紀の伝記作家ジョルジョ・ヴァザーリはこの作品を「最も有名で、最も美しく、最も神聖な」と評しています

Sala XII – Secolo XVII

「カラヴァッジョ キリスト降架 Caravaggio, Deposition」1604年頃

カラヴァッジョの名作の一つと言われている作品です。ジロラーモ・ヴィットリーチェが現在のキエザ・ヌオバのために依頼したたものです。こちらも、1797年ナポレオンにってフランスに持ち去られましたが、1817年ヴァチカンに戻されました。

カラヴァッジョは今までの方法で埋葬や降架を描きませんでした。神聖な女性たちの前で、ニコデモとヨハネがイエスを神聖な石に横たわらせます。キリストの周りには、マリア, マグダラのマリア、ヨハネ、ニコデモ、そして手を挙げて天を仰ぐクロパの妻マリアがいます。

カラヴァッジョは1592年にローマに来ますが、写実主義へのこだわりが強い革命的な画家でした。

Sala XII – Secolo XVII

「グイド・レーニ 聖ペテロの磔 Guido Reni, Crocifissione di S. Pietro」1604-1605

これは、ピエトロ・アルドブランディニがセント・パオロ・アレ・トゥレ・フォンターネのために依頼したもので、グイド・レーニの最初の成功作です。この作品もフランスに持ち去られました。

グイド・レーニは、ローマに来るなりカラヴァッジョの革命的な画法の影響を受けてます。この作品も、ポポロ協会のカラヴァッジョの「聖ペテロの逆さ磔」の影響を受けていることが明らかですが、カラヴァッジョの劇的な誇張は抑えられています。

Room XII. 17th cent.

「サッソフェッラート 聖母子 Sassoferrato, Madonna col Bambino」1650年

ジョヴァン・バティスタは出身の中部イタリアのマルケ州のサッソフェッラートの町の名前で知られています。

三日月に乗り雲の上に座っている聖母子です。

処女、青色、三日月は聖母マリアのシンボルとして使われますが、ギリシア神話のダイアナ(アルテミス)からの転用と考えられます。

Sala XV – Secolo XVIII

「フランチェスコ・マンチーニ エジプトへの逃避途上の休息 Francesco Mancini, Rest during the flight into Egypt」1772

ユダヤの王ヘロデがベツレヘムに生まれる新生児の全てを殺害するために放った兵士から逃れるため、エジプトへと旅立った聖母マリアと幼子イエス、マリアの夫の聖ヨセフを描いたものです。

そういえば、アマゾン・プライムで「イエス・キリストの生涯」の第一話を見ました。ヨセフは婚約者のマリアから神の子を身ごもったことを告げられます。ヨセフがどうしたか気になりますよね。興味ある方は、是非観てください。

Sala XVI – Secolo XIX

「ヨハン・ウェンゼル・ピーター エデンの園のアダムとイブ Wenzel Peter, Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre」

参考にした図書、URL

ヴァティカン博物館-Collection

「地球の歩き方 ローマ」

ウィキペディア-ラファエロの間

Netflix 「ローマ帝国 カリグラ:狂気の皇帝」

「美術の物語 エルンスト・H・ゴンブリッチ氏 河出書房新社」

「岩波美術館 美神の世界 前川誠朗氏 岩波書店」

「美の起源、古代ギリシア・ローマ 青野尚子氏 阪急コミュニケーションズ」

「世界の彫刻1000の偉業 ジョセフ・マンカ氏他 二玄社」

「イタリア・ルネッサンスの巨匠たち20 ラファエロ 東京書籍

ブルーノ・サンティ氏 石原宏氏」

「The Story of Art 美術の歴史 エルンスト・H・ゴンブリッチ氏 河出書房新社」

コメントを投稿するにはログインしてください。